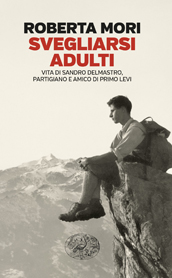

Recensione del libro: Svegliarsi adulti Premio Letterario Pozzale Luigi Russo

Roberta Mori

Svegliarsi adulti Einaudi 2025

Recensione di Mariangela Giusti

Recensione di Mariangela Giusti

Lettere personali, materiali di archivi familiari e pubblici, appunti, articoli di quotidiani e di periodici, introduzioni scritte per alcuni libri, documenti ufficiali, fotografie, diari, recensioni a libri, interviste: queste e tante altre sono le fonti dalle quali ha attinto Roberta Mori per scrivere l’accuratissima biografia di un giovane che visse a Torino e in altre località del Piemonte una vita breve e intensa (1917-1944). Al centro della ricostruzione biografica c’è l’esistenza di Alessandro Delmastro, chimico, intellettuale e partigiano, caduto giovanissimo sotto il fuoco delle squadre fasciste e decorato con una medaglia d’argento alla memoria al valore civile. È una vicenda biografica personale: conosciamo l’affetto per Alessandro da parte delle sue sorelle tutte più grandi di lui, la sua amicizia e poi l’amore per la fidanzata Ester di famiglia ebrea, le sue letture avventurose (Conrad, London...), la sua volontà di mettersi alla prova all’Accademia Navale di Livorno, il suo coraggio di partigiano, il suo carattere taciturno, meditativo, tenace. Tutti elementi necessari in una biografia. Ma nella ricostruzione minuziosa di Roberta Mori quella biografia diventa storia collettiva, con al centro la vita di un gruppo di ragazzi e ragazze che vivevano in una Regione del Nord Italia (prima liceali, poi universitari; alcuni ebrei, altri non ebrei) e che cercarono di resistere in tutti i modi opponendosi alle assurdità e alle atrocità della dittatura fascista e credendo fino in fondo nella lotta partigiana.

La lettura di Svegliarsi adulti ci conduce nei primi decenni del Novecento, in un’Italia vessata dalla guerra e dalle leggi razziali emanate nel 1938 contro gli ebrei italiani. Alessandro Delmastro fu uno delle migliaia di giovani che in quegli anni difficili e incerti non vollero farsi piegare dalle idee e dalla forza bruta del fascismo. Un eroe della resistenza, dunque, che già per questo sarebbe giusto ricordare oggi a distanza di tanti anni. Ma la sua vicenda biografica ha qualcosa di originale. Sandro fu l’amico di liceo e poi di università dello scrittore Primo Levi: un’amicizia di quelle vere e forti, che proseguono nel tempo, nelle quali si offrono e si ricevono reciprocamente valori, idee, affetto, aiuto, formazione, allegria, esempio, forza, sostegno, tenacia, volontà di resistere e di vivere, anche quando ci sembra di non averne più.

In uno dei libri più importanti scritti da Primo Levi -Il Sistema Periodico, uscito nel 1975- uno dei racconti è dedicato completamente a Sandro (Alessandro Delmastro, appunto). È il racconto intitolato “Ferro”, nel quale Levi descrive il suo amico come una figura importantissima negli anni in cui lui stesso e la sua famiglia di origine ebraica erano continuamente in pericolo. Proprio dal racconto “Ferro” di Levi parte Roberta Mori per la scrittura della biografia di Delmastro; e a quel racconto alla fine ritorna, nell’ultimo capitolo del libro. “Ferro” è la base sulla quale la biografia di Svegliarsi adulti viene costruita. Sandro era un ragazzo di umili origini, forte e tenace (come il ferro, appunto), abituato a mettersi alla prova duramente con le montagne in difficili scalate e in arrampicate avventurose. Dalla forza di volontà e dalla forza fisica necessarie per vivere e per abitare la montagna, Sandro traeva lo spunto anche per elaborare le sue riflessioni profonde sul senso della vita: “[...] in un quaderno nero fece un dettagliato resoconto delle sue imprese e racchiuse in un racconto filosofico le sue riflessioni sul significato dell’alpinismo”. Negli anni universitari alla Facoltà di Chimica (come accade a tanti ragazzi anche oggi) la scrittura rappresentò per Primo e per Sandro un modo per rivivere le esperienze vissute e per fissare il complesso di sensazioni fisiche e di stati d’animo talvolta difficili da capire: la soddisfazione di sentire il corpo nel pieno delle forze, l’attrazione per il pericolo, il senso di libertà dalla vita cupa di tutti i giorni, ma anche la delusione, la paura, la leggerezza e il timore reale di non farcela. La letteratura e la storia, sembra dirci Roberta Mori con il suo libro, sono territori certamente diversi, che il più delle volte non coincidono; eppure entrambe, con linguaggi propri, possono ricercare e trasmettere la verità dei fatti e delle esistenze degli esseri umani.