Recensione del libro: L’ergastolo di Santo Stefano Premio Letterario Pozzale Luigi Russo

Stefano Tamiazzo

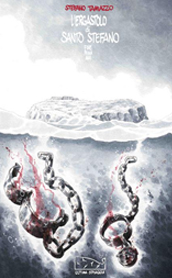

L’ergastolo di Santo Stefano Ultima spiaggia 2024

Recensione di Mariangela Giusti Sono stata tante volte a fare lezione e esami universitari nel carcere milanese di Bollate, considerato un modello positivo nel panorama penitenziario italiano per la sua attenzione al reinserimento lavorativo e sociale dei detenuti. Tante volte ho fatto esami anche nel carcere di Opera. Occorre un po’ di tempo per abituarsi all’ambiente del carcere. Ci sono tanti controlli per accedere all’interno; bisogna passare attraverso tante aperture e chiusure di porte pesanti; ci sono lunghi corridoi da percorrere di cui non si vede la fine per arrivare nella stanza adibita ad aula, dove dovrai svolgere il tuo lavoro per quella mattina o per quel pomeriggio della settimana. Non è facile, all’inizio, stare vicini, quasi nello stesso banco, a contatto di gomito, con persone giovani, adulte e mature che hanno commesso delitti anche gravissimi, noti perché -proprio per la loro ferocia e gravità- sono arrivati a occupare le pagine dei giornali. Poi, dopo le prime volte, la deontologia professionale ha la meglio: il senso di disagio piano piano sparisce e la lezione diventa – com’è giusto- una lezione usuale e gli esami si conducono come se fossimo nella consueta aula universitaria. Ma obiettivamente non è facile, ci vuole impegno e molta fiducia nel fatto che ciò che facciamo là dentro avrà un valore e un senso positivo per chi intende ricominciare da capo dopo errori e delitti. Conosciamo pochissimo del mondo delle carceri, della vita (o della non vita, a seconda dei casi) che si svolge al loro interno e delle condizioni in cui vivono i detenuti. Il libro L’ergastolo di Santo Stefano, fine pena mai di Stefano Tamiazzo è un’ottima opportunità per i lettori per riflettere su questo mondo chiuso e per entrare dentro alla storia e dentro agli ambienti fisici di una struttura penitenziaria (per fortuna oramai in disuso da tanti anni) che ha rappresentato per quasi due secoli (dal 1795 al 1965), un luogo orrendo, dove gli uomini erano reclusi a vita, senza alcuna possibilità di redenzione. Il libro è una grafic novel che racconta diciannove momenti della vita secolare del carcere infernale di Santo Stefano, conosciuto anche come "la tomba dei vivi", un penitenziario borbonico situato su una piccolissima isola (poco più di uno sperone di roccia) a poca distanza dall’isola di Ventotene (al largo della costa a confine fra Lazio e Campania), utilizzato anche nel periodo fascista per rinchiudervi gli oppositori politici al regime.

Recensione di Mariangela Giusti Sono stata tante volte a fare lezione e esami universitari nel carcere milanese di Bollate, considerato un modello positivo nel panorama penitenziario italiano per la sua attenzione al reinserimento lavorativo e sociale dei detenuti. Tante volte ho fatto esami anche nel carcere di Opera. Occorre un po’ di tempo per abituarsi all’ambiente del carcere. Ci sono tanti controlli per accedere all’interno; bisogna passare attraverso tante aperture e chiusure di porte pesanti; ci sono lunghi corridoi da percorrere di cui non si vede la fine per arrivare nella stanza adibita ad aula, dove dovrai svolgere il tuo lavoro per quella mattina o per quel pomeriggio della settimana. Non è facile, all’inizio, stare vicini, quasi nello stesso banco, a contatto di gomito, con persone giovani, adulte e mature che hanno commesso delitti anche gravissimi, noti perché -proprio per la loro ferocia e gravità- sono arrivati a occupare le pagine dei giornali. Poi, dopo le prime volte, la deontologia professionale ha la meglio: il senso di disagio piano piano sparisce e la lezione diventa – com’è giusto- una lezione usuale e gli esami si conducono come se fossimo nella consueta aula universitaria. Ma obiettivamente non è facile, ci vuole impegno e molta fiducia nel fatto che ciò che facciamo là dentro avrà un valore e un senso positivo per chi intende ricominciare da capo dopo errori e delitti. Conosciamo pochissimo del mondo delle carceri, della vita (o della non vita, a seconda dei casi) che si svolge al loro interno e delle condizioni in cui vivono i detenuti. Il libro L’ergastolo di Santo Stefano, fine pena mai di Stefano Tamiazzo è un’ottima opportunità per i lettori per riflettere su questo mondo chiuso e per entrare dentro alla storia e dentro agli ambienti fisici di una struttura penitenziaria (per fortuna oramai in disuso da tanti anni) che ha rappresentato per quasi due secoli (dal 1795 al 1965), un luogo orrendo, dove gli uomini erano reclusi a vita, senza alcuna possibilità di redenzione. Il libro è una grafic novel che racconta diciannove momenti della vita secolare del carcere infernale di Santo Stefano, conosciuto anche come "la tomba dei vivi", un penitenziario borbonico situato su una piccolissima isola (poco più di uno sperone di roccia) a poca distanza dall’isola di Ventotene (al largo della costa a confine fra Lazio e Campania), utilizzato anche nel periodo fascista per rinchiudervi gli oppositori politici al regime.

Lo storytelling appassionato e documentato di Stefano Tamiazzo arriva a noi lettori attraverso le immagini bellissime dell’autore, accurate e ricche di particolari, disegnate prevalentemente in bianco e nero, con solo alcuni cenni di colore rosso nell’immagine della copertina del libro per indicare il sangue e dunque la ferocia e la violenza del luogo e con l’uso del colore azzurro riservato solo ad alcune tavole nel testo per fare riferimento al mare che circondava l’isola e l’edificio cupo e irraggiungibile del carcere.

Nel suo racconto, Tamiazzo prende avvio dalla progettazione del penitenziario, nel 1787, per arrivare al momento in cui anche l’ultimo carcerato fu fatto uscire e trasferito, nel 1965, in quanto la struttura sarebbe stata definitivamente chiusa (aggiungiamo anche che da alcuni anni è in fase di ristrutturazione e di valorizzazione).

Il libro è organizzato in diciannove capitoli per diciannove storie che riguardano le esistenze e le vicende personali di tantissimi carcerati anonimi e di alcuni altri molto famosi. Due fra tutti furono Luigi Settembrini (uno dei patrioti del Risorgimento italiano, rinchiuso a Santo Stefano nel 1851 con altri patrioti risorgimentali) e Sandro Pertini, giovanissimo oppositore del regime fascista, in seguito divenuto Presidente della Repubblica.

Altre storie raccontate nel libro riguardano tante vicende del penitenziario, che si svolgono attraverso una lunga linea del tempo per mostrare la ferocia e la crudeltà di una detenzione senza fine e senza alcuna possibilità di pentimento, recupero e riscatto.

La prima storia si incentra sulla costruzione della struttura. Il penitenziario di Santo Stefano fu uno dei primi edifici carcerari a essere costruito secondo i principi del Panopticon, enunciati dal filosofo inglese Jeremy Bentman, che compare (raffigurato dalla matita e dagli acquerelli di Stefano Tamiazzo) nella sua ossessionata visione del controllo totale (“Anche l’aspetto esteriore delle prigioni deve incutere terrore”, diceva). La pianta a ferro di cavallo dell’edificio, infatti, doveva consentire da un unico punto una costante sorveglianza da parte delle guardie carcerarie su tutte le celle: una sorveglianza continua intesa anche come elemento di deterrenza. Altre storie nel libro riguardano: la rivolta dei carcerati (1860); la detenzione di Gaetano Bresci (l’assassino del re Vittorio Emanuele III) e la sua successiva “eliminazione” (1901) fatta passare per suicidio; l’arrivo di un direttore illuminato, Eugenio Perucatti che, nel 1952, volendo dare attuazione all’articolo 27 della Costituzione italiana, approvata da poco, avviò una decisa umanizzazione della vita del carcere. Perucatti volle restituire dignità alla condizione degradata dei detenuti: valorizzò i rapporti personali, recuperò le loro storie di vita, li riavvicinò alle famiglie, ristrutturò gli edifici e promosse sull’isola molte attività finalizzate al loro recupero: lavori agricoli e artigianali, istruzione, pratiche religiose, sport, rapporti con i familiari. Nel libro, Tamiazzo immagina che sia proprio il figlio di Perucatti a raccontare di quando, da bambino arrivò sull’isola con sua numerosa famiglia (erano dieci fratelli) e i cambiamenti progressivi operati da suo padre. Nel 1960 però il suo lavoro innovativo e illuminato fu interrotto perché il metodo fu ritenuto non idoneo: cessò il clima partecipativo, Perucatti fu trasferito a fare il direttore in un altro carcere e a Santo Stefano, scrive Tamiazzo:” arrivò un nuovo direttore più severo e un numero di agenti di custodia raddoppiati con il mitra in spalla”.

Stefano Tamiazzo, ha scritto i testi del libro, li ha disegnati e li ha colorati scegliendo per tutte le pagine, dalla prima all’ultima, uno stile fumettistico colto e rigoroso, in grado di trasmettere al lettore la realtà storica di una vicenda sociale che ha riguardato la storia d’Italia, la crudeltà insita nel progetto del carcere e la gestione quotidiana riservata ai detenuti. Un libro artistico per la bravura dell’autore ma anche un libro di denuncia aperta contro le ingiustizie ancora presenti nelle carceri e per farri flettere sulla condizione ancor oggi disumana in cui sono costretti a vivere tanti detenuti in alcune carceri italiane. Il libro è accompagnato da una pagina introduttiva di Andrea Pennacchi e da otto pagine conclusive di art book, con gli schizzi, le prove, gli appunti grafici delle tavole contenute nel libro, che consentono al lettore di entrare un po’ dentro al laboratorio dell’autore/artista.